Wer dachte, Kaugummis seien eine moderne Erfindung, der irrt. Bereits die Neandertaler*innen kauten Kaugummi: eine schwarze gummiartige Masse mit würzigem Teergeschmack, hergestellt aus Birkenrinde. Es war der erste, von Menschen chemisch hergestellte Kunststoff. Allerdings war dieser weit mehr als nur Genussmittel, sondern diente vor allem als Superkleber der Urzeit. Aus Kaugummifunden lässt sich heute übrigens sogar ableiten, welche Augenfarbe die Kauenden hatten oder was sie zuletzt gegessen haben.

Aus dem steinzeitlichen Chemielabor

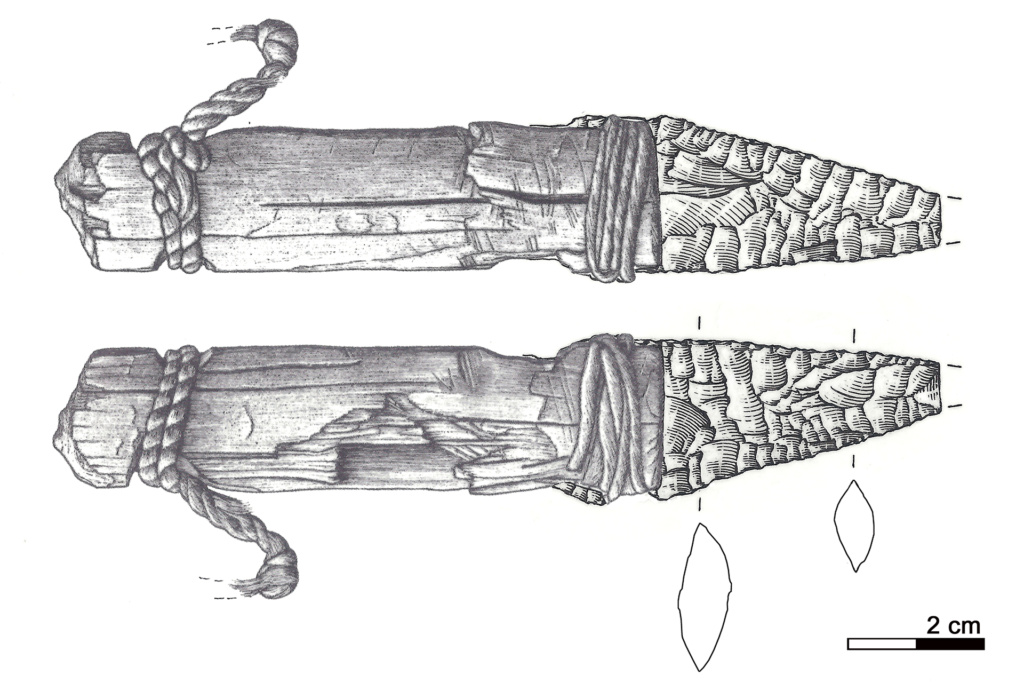

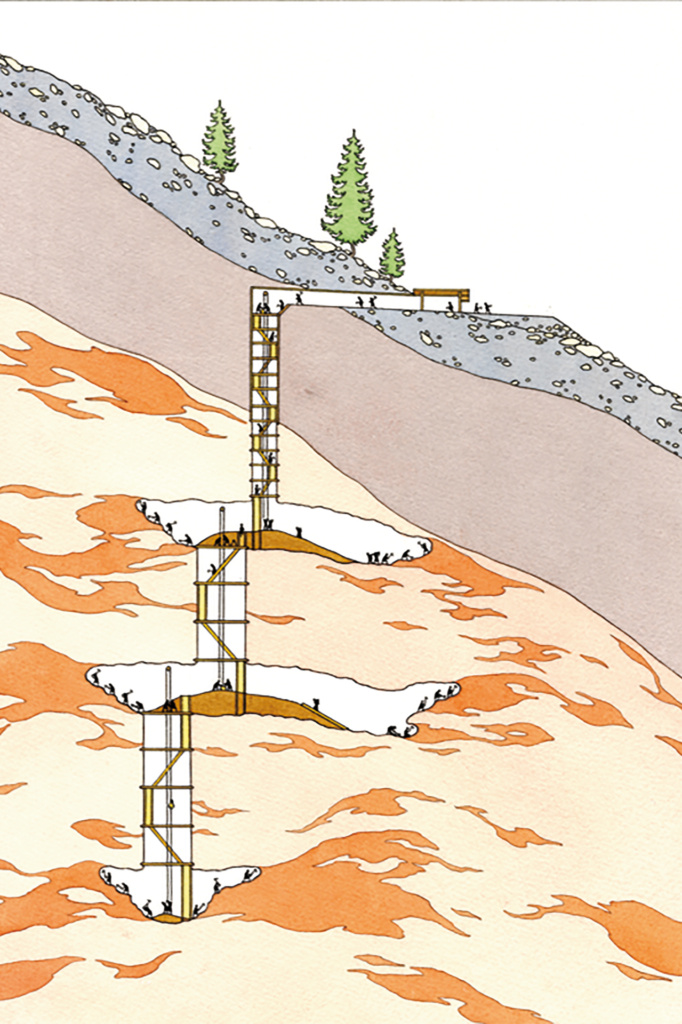

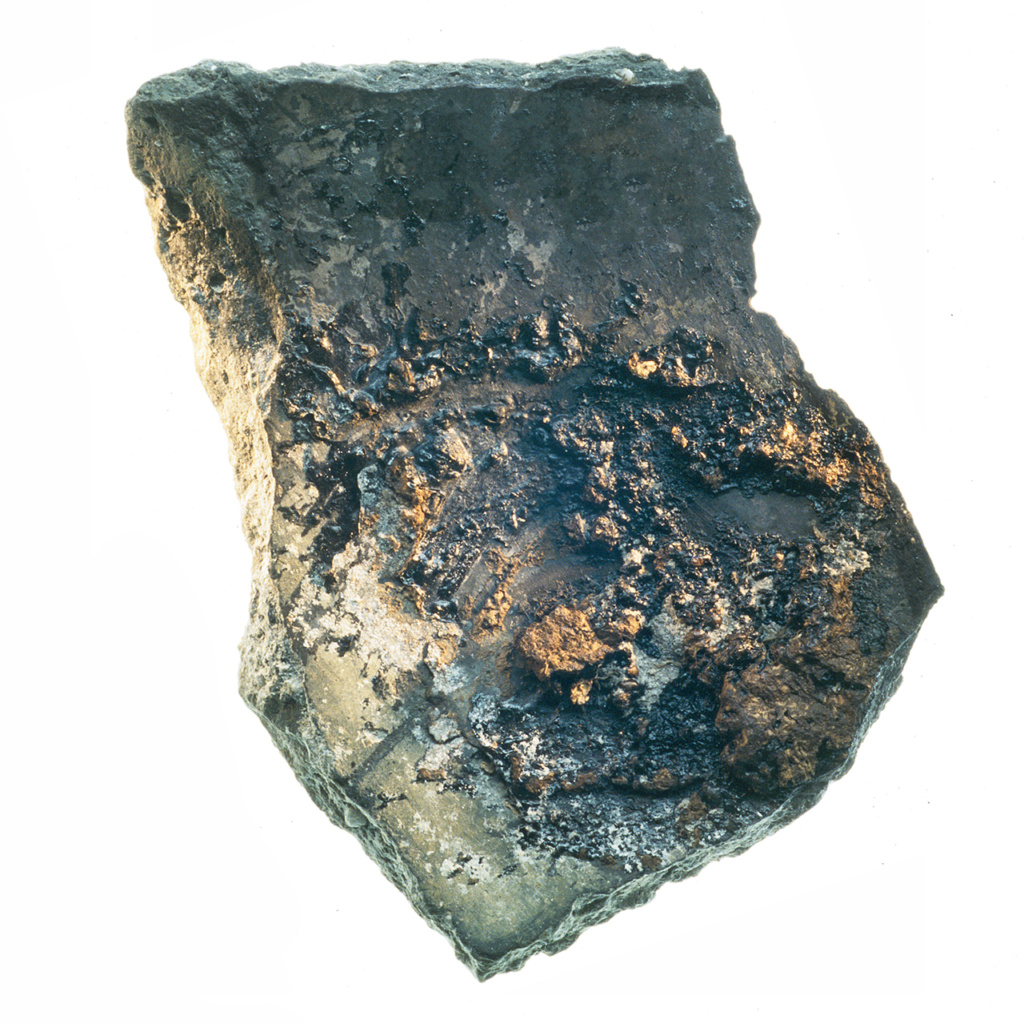

Wie bei so vielen frühen Erfindungen liegt auch jene des Birkenpechs im Dunkeln. Wie kam der Mensch darauf, dass sich aus Birkenrinde eine schwarze, klebrige Masse herstellen lässt? Der älteste Nachweis von Birkenpech ist 50’000 Jahre alt. Ein*e Neandertaler*in hat damit eine Feuersteinklinge an einem Holzgriff befestigt – und das rund 10’000 Jahre bevor die ersten Homo sapiens sapiens in Europa auftauchten. Dabei hat die Person unbeabsichtigt auch einen Hautabdruck der Hand hinterlassen. Wie genau das Herstellungsverfahren damals ablief, wissen wir jedoch nicht. Grundsätzlich entsteht Birkenpech durch die sogenannt trockene Destillation (Pyrolyse). Dazu erhitzt man die äussere, weisse Rinde der Birke unter Luftabschluss auf rund 400 °C. Sie wandelt sich um in Teer, vermischt mit Asche und Kohle. Je sauberer das Verfahren abläuft, desto reiner ist das Produkt. Vor der Erfindung der Keramik muss es Verfahren gegeben haben, Birkenrinde in vergänglichen Behältnissen unter Sauerstoffabschluss zu erhitzen. Später konnte der chemische Prozess in abgedichteten Tongefässen erfolgen. Das Produkt, das Birkenpech (oder in flüssiger Reinform der Birkenteer), bewahrte man in Töpfen oder zu Kugeln geformt auf und konnte es jederzeit durch Erhitzen wieder verflüssigen und verwenden. Aus der Pfahlbaufundstelle Bodman (D) stammt eine Keramikscherbe mit anhaftendem Birkenteer. Kratzspuren zeigen, dass man die erwärmte Masse mit einem Holzspatel aus dem Gefäss gekratzt hat.

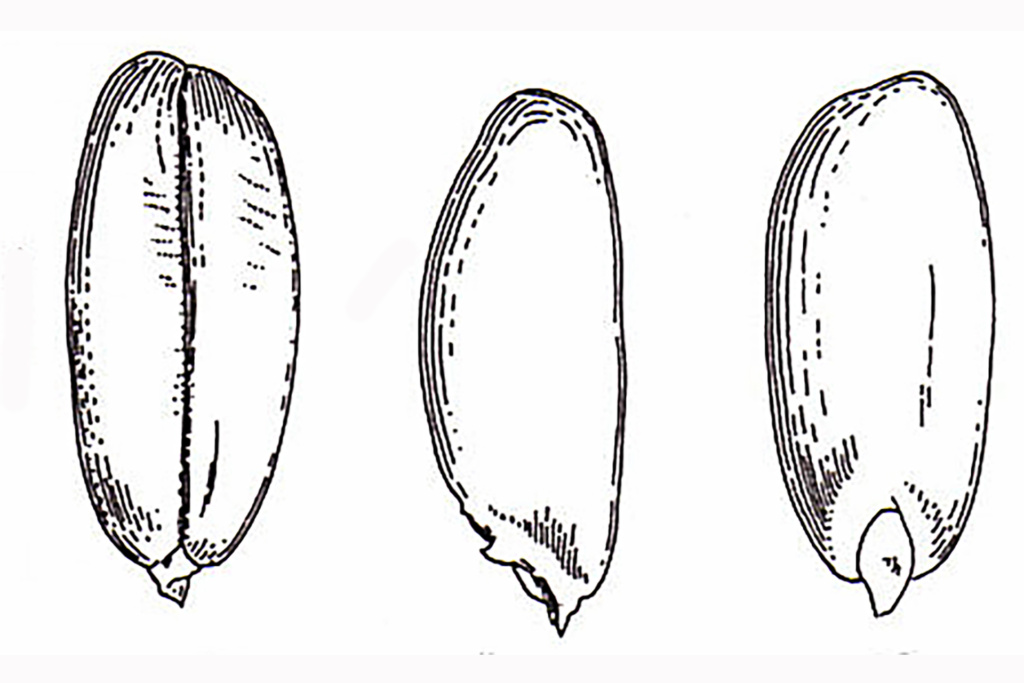

Zu einer Kugel geformter Birkenpech aus der Pfahlbaufundstelle Sipplingen (D). © LAD, bearbeitet

Superkleber der Steinzeit

Mit dem Birkenpech lässt sich (fast) alles kleben: Kaputte Töpfe, Steinklingen in Werkzeuggriffe, die Federn an einem Pfeilschaft. Selbst Holzgefässe und Einbäume kann man damit abdichten. Insbesondere in Pfahlbaufundstellen findet man deshalb immer wieder Feuersteinklingen (Silex) oder Pfeilspitzen mit anhaftenden Resten von Birkenteer, und wenn man Glück hat, noch Messer, Dolche oder Sicheln, die auch nach Jahrtausenden noch fest mit ihrem Holzgriff verbunden sind.

Und weil unsere Vorfahr*innen nicht nur praktisch dachten, sondern schon immer Wert auf Ästhetik legten, nutzten sie den schwarzen Kleber ausserdem, um Verzierungen an Gefässen oder auf Holz anzubringen. Der Holzstiel einer Steinaxt aus Cham-Eslen (CH) ist mit perforierter Birkenrinde umwickelt, festgeklebt mit dem kontrastierenden schwarzen Klebemittel.

War Kaugummikauen purer Genuss?

Was aber hat es mit den Zahnabdrücken in den Birkenpechstücken auf sich? Archäolog*innen finden vor allem in Feuchtbodenfundstellen wie den Pfahlbauten immer wieder kleine Birkenpechbrocken, auf denen die Menschen eindeutig herumgekaut und sie dann ausgespuckt haben. Birkenpech schmeckt (angeblich) süsslich würzig-aromatisch. Zudem enthält die verschwelte Birkenrinde Betulin, einen entzündungshemmenden Stoff, der vielleicht Zahnschmerzen gelindert hat. Experimente haben aber auch gezeigt, dass man frisch hergestelltes Birkenpech, das noch Holzkohlestückchen und Asche enthält, am besten durch Kauen reinigt. Die zunächst klumpige Masse knetet man im Mund, feste Bestandteile werden geschluckt oder ausgespuckt und zurück bleibt der reine Klebstoff. Wie beim Kaugummi gilt dann, nicht herunterschlucken, sondern ausspucken. Wir wissen aber nicht, was im Falle der Steinzeitkaugummis im Vordergrund stand: der Genuss, reiner Zeitvertrieb, die Schmerzlinderung oder die Verwendung als Klebstoff.

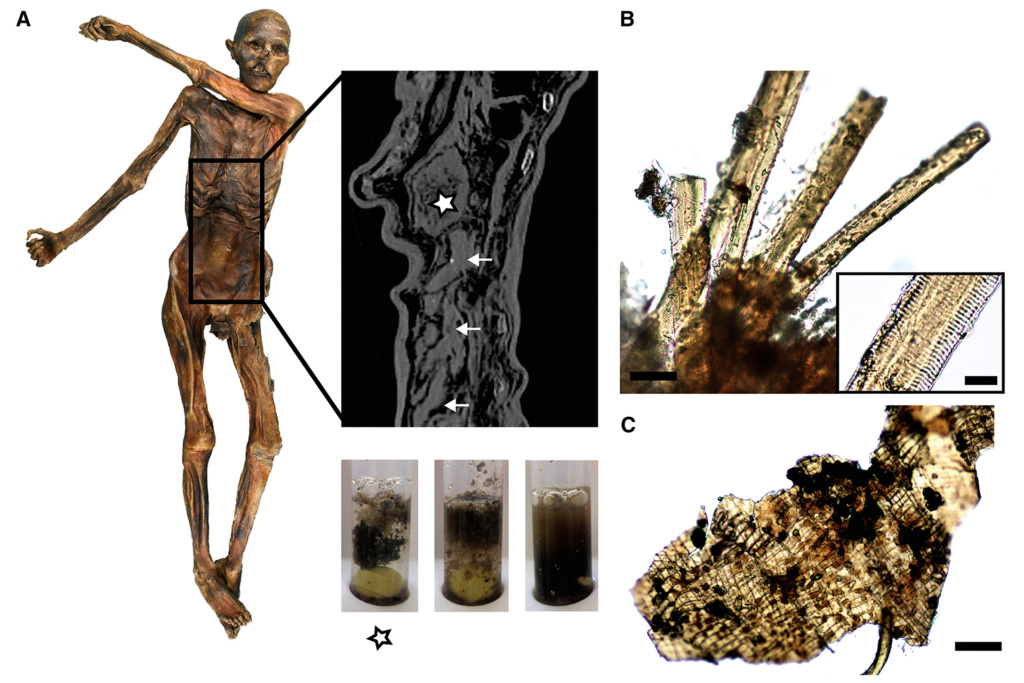

Birkenpech konserviert DNA

Seit rund zwei Jahrzehnten ist es möglich, aus Knochen oder Zähnen alte menschliche DNA zu extrahieren. Das stark fragmentierte Erbgut wird in komplizierten Verfahren aufbereitet und vervielfältigt. Aus den Schnipseln lässt sich nicht nur das biologische Geschlecht ablesen, sondern seit einigen Jahren ist es auch möglich, die Haut-, Haar- und Augenfarbe zu eruieren. Was Detektive für die Suche nach Tätern verwenden, nutzten Archäolog*innen, um möglichst viele Informationen über frühere Menschen herauszukitzeln. Woher kamen sie, wie sahen sie aus, an welchen Krankheiten litten sie? Mittlerweile braucht es für solche Aussagen nicht mal mehr menschliche Überreste. Vor einigen Jahren entdeckte man, dass sich DNA in Birkenpechklumpen ausserordentlich gut erhält; nicht nur diejenige der Person, die ihn gekaut hat, sondern auch das Erbgut ihrer Mundflora und der Mahlzeit, die sie zuletzt gegessen hat. In einem Sumpf in Dänemark fanden Forscher*innen ein Stück Birkenpech mit Zahnabdrücken eines jugendlichen Individuums. Die Untersuchungen zeigten, dass eine junge Frau vor rund 5’700 Jahren (und damit gleich alt wie die Tonscherbe aus Bodmann) diesen Kaugummi ausgespuckt hat. Sie hatte blaue Augen, dunkelbraune Haare, eine dunkle Hautfarbe und war laktoseintolerant. Das Mädchen gehörte zu einer Gruppe von nomadisierenden Jäger*innen und Sammler*innen. Ihre direkten Vorfahren hatten sich noch nicht vermischt mit den gleichzeitig lebenden sesshaften Bauern oder den Pfahlbäuerinnen weiter südlich in Europa. Die mikrobielle DNA (Erbsubstanz von Viren und Bakterien) zeigte, dass die Kaugummikauerin vermutlich an Zahnfleischentzündungen litt. Sie trug ausserdem das Epstein-Barr-Virus in sich, welches das Pfeiffersche Drüsenfieber auslösen kann. Die Forscher*innen haben auch das Bakterium Streptococcus Pneomoniae nachgewiesen, eine der Hauptursachen für Lungenentzündungen. Neben all dem fand sich zudem Erbgut von Haselnuss und Stockente, womit feststeht, was das Mädchen zuletzt gegessen hat. Zu gern würde man wissen, wie diese Mahlzeit zubereitet worden ist, aber darüber können selbst die modernsten Analysemethoden keine Auskunft geben.

Wenn das Kauen von Birkenpech tatsächlich eine übliche Methode war, um den Klebstoff zu reinigen, dann steckt in jedem schwarzen Klümpchen davon nicht nur Information über das Aussehen der Kauer*innen, sondern auch über deren genetische Herkunft, Verwandtschaften, den Gesundheitszustand der Gesellschaft oder die Ernährungsgewohnheiten. Überlegt euch daher gut, wo ihr euren Kaugummi das nächste Mal entsorgt. Je nachdem extrahieren Archäolog*innen in einigen hundert oder tausend Jahren daraus eure komplette DNA und wer weiss, was es dann für Untersuchungsmethoden gibt. Vorerst empfehlen wir der Kaugummiindustrie zu ihren Wurzeln zurückzukehren und neue Sorten mit Birkenpechgeschmack zu lancieren.

Archäofacts

Fuchs, C., Wahl, J. (2013) Kaugummi oder Werkstoff? Birkenpechstücke aus der Pfahlbausiedlung Hornstaad-Hörnle. Denkmalpflege Baden-Württemberg 4, 2013, 240-245. Link zum Artikel

Junkmanns, J. (2001) Vom «Urnenharz» zum Birkenteer. Tugium 17, 83-90.

Jensen, T.Z.T., Niemann, J., Iversen, K.H. et al. (2019) A 5700 year-old human genome and oral microbiome from chewed birch pitch. Nat Commun 10, 5520, 2019. DOI: s41467-019-13549-9

Populärwissenschaftlicher Artikel zur Forschungsarbeit von Jensen et al.

Kozowyk, P.R.B., Soressi, M., Pomstra, D. et al. (2017) Experimental methods for the Palaeolithic dry distillation of birch bark: implications for the origin and development of Neandertal adhesive technology. Sci Rep 7, 8033, 2017. DOI: 0.1038/s41598-017-08106-7

Wie Neanderthaler Birkenteer hergestellt haben könnten