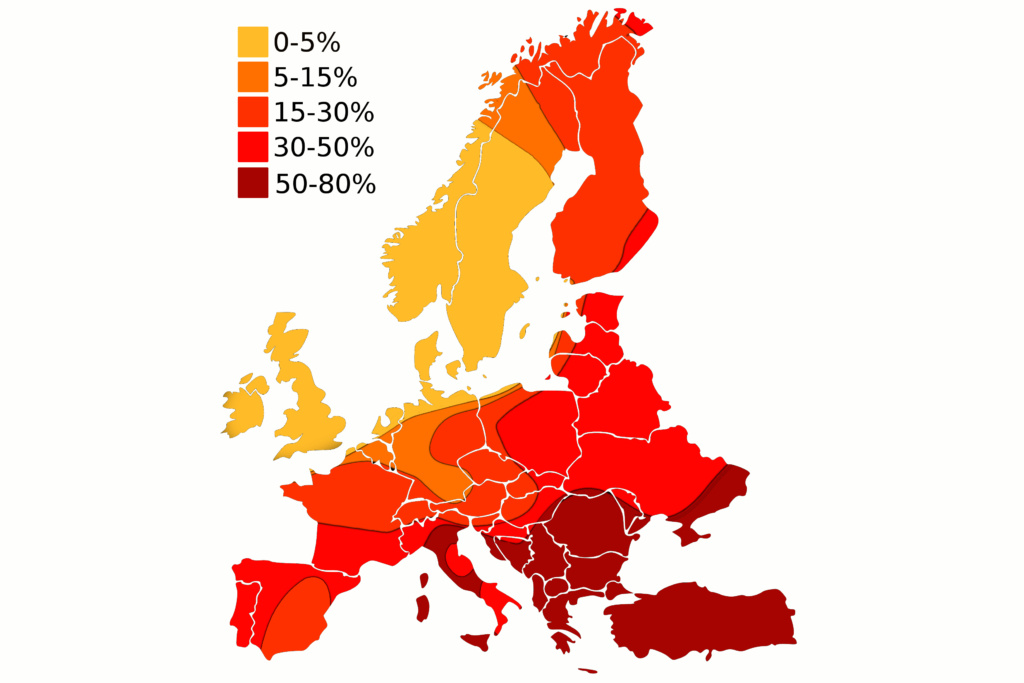

Nahrungsunverträglichkeiten sind heute ein wichtiges Thema. Besonders Milch und Milchprodukte vertragen viele Erwachsene schlecht. In Asien und Amerika sind über 90 % der Erwachsenen laktoseintolerant. In Europa und Afrika ist die Laktosetoleranz sehr unterschiedlich verteilt: Während auf den Britischen Inseln und in Skandinavien 90 % der Bevölkerung Laktose vertragen, sind es in Deutschland etwa 60 % und im östlichen Mittelmeerraum nur noch 15 %. Auch im Vorderen Orient und in Ostafrika gibt es Regionen mit hohen Prozentsätzen von laktosetoleranten Erwachsenen. Diese liegen in Gegenden, in denen man sehr früh Haustiere domestiziert hat. Wie kommt dieses Muster zustande? Und was hat es mit den Pfahlbauten zu tun?

Milchnutzung macht laktosetolerant

Laktosetoleranz von Erwachsenen ist eine Mutation, die genetisch nachgewiesen werden kann. Es gibt fünf verschiedene Gen-Orte, an denen entsprechende Mutationen zu finden sind. Das spricht dafür, dass Laktosetoleranz an verschiedenen Orten der Welt entstand. Studien an Skeletten aus Europa haben gezeigt, dass die prähistorischen Menschen bis zur Bronzezeit alle Laktose-unverträglich waren, z. B. auch Ötzi. Erst in der Bronzezeit lassen sich wenige Erwachsene mit der Mutation nachweisen. Höhere Prozente von Laktose-verträglichen Erwachsenen sind aber erst am Ende der Bronzezeit und in der Eisenzeit belegt, und zwar vor allem in Skandinavien und auf den Britischen Inseln. Das hängt vermutlich damit zusammen, dass diese Gegenden durch den langen Winter und die kurzen Vegetationsperioden für den Ackerbau ungünstig sind. Eine intensive Vieh- und Milchwirtschaft war dagegen möglich. Da war es sicher von Vorteil, als Erwachsener Milchprodukte gut zu vertragen. Auch in den Alpenregionen hat man schon seit der Bronzezeit intensive Viehwirtschaft betrieben, und ab der Eisenzeit sind Sommeralmen mit Milchverarbeitung belegt. Es erstaunt deshalb nicht, dass in der Schweiz heute nur jeder fünfte Erwachsene keine Milch verträgt. Vielleicht war die Besiedlung dieser Landschaften auch erst möglich, als Laktosetoleranz bei Erwachsenen nach vier Jahrtausenden Selektion häufiger verbreitet war.

Milchfette im Topf: Frischmilch, Käse oder Butter?

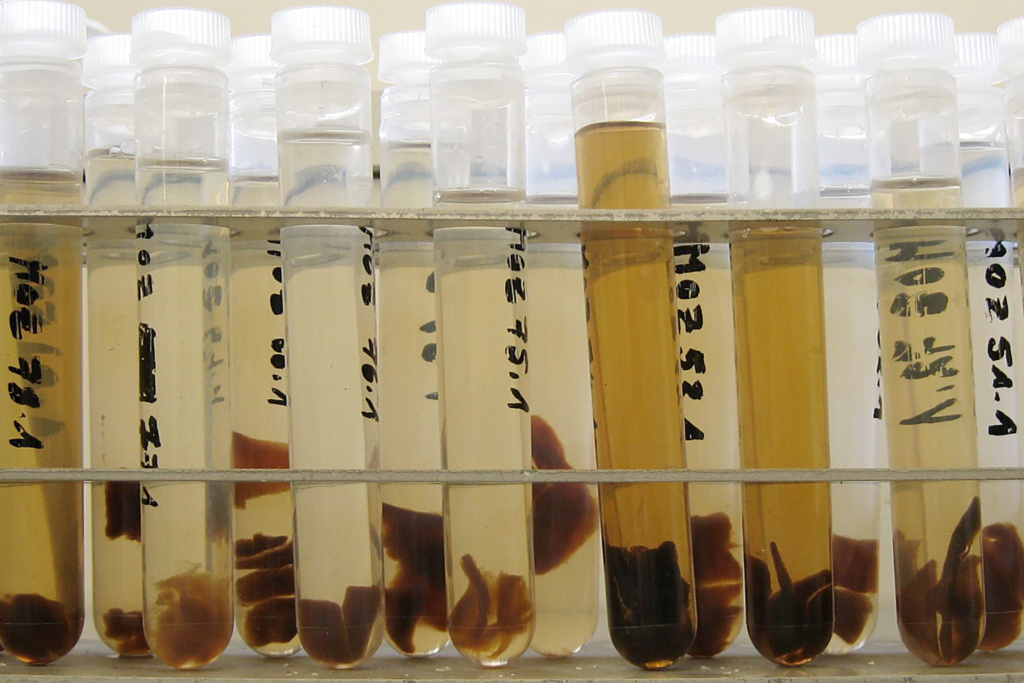

Seit dem Beginn von Ackerbau und Viehzucht vor über 10´000 Jahren im Vorderen Orient haben Menschen Säugetiere domestiziert, deren Milch sie nutzen können: Rinder, Schafe und Ziegen. Schon aus Keramikgefäßen der ältesten Bauerngesellschaften in Europa 1000 Jahre vor den Pfahlbauten sind Milchfette nachgewiesen – obwohl die Erwachsenen nachweislich laktoseintolerant waren. Wie passt das zusammen? Eigentlich sehr gut. Denn der Laktose-Anteil in der Milch nimmt bei jedem Verarbeitungsschritt von Dickmilch über Frischkäse zu Hartkäse, Butter und Butterschmalz ab. Verarbeitete Milchprodukte können auch laktoseintolerante Erwachsene problemlos verdauen. Mit der Einführung von Ackerbau und Viehzucht wurde die Ernährung einseitiger und beruhte vor allem auf Getreiden. Selbst geringe Mengen von Milch und Milchprodukten sorgten für eine zusätzliche Zufuhr von Protein, Fett, Kalzium und Vitamin D. Sie konnten die Überlebenswahrscheinlichkeit von (Klein-) Kindern erhöhen, deren Sterblichkeit in prähistorischen und historischen Zeiten sehr hoch war. Auch die Ernährung der Erwachsenen wurde durch die verarbeiteten Milchprodukte vielfältiger. Vergleiche zwischen skandinavischen Jäger*innen und Sammler*innen und frühen Bauernfamilien haben gezeigt, dass Letzere keine Meeressäuger und -fische mehr gegessen haben, aber von Anfang an Milchprodukte. Auch aus Pfahlbausiedlungen sind Gefäße mit Milchfetten nachgewiesen. Mit einer Kombination von chemischen Analysen und Isotopen-Analysen kann man sogar zeigen, ob Frischmilch oder verarbeitete Milchprodukte im Topf waren. Allerdings bleibt die Frage offen, wer den Topfinhalt gegessen hat: Kinder oder Erwachsene?

Die Lösung liegt im Zahnstein

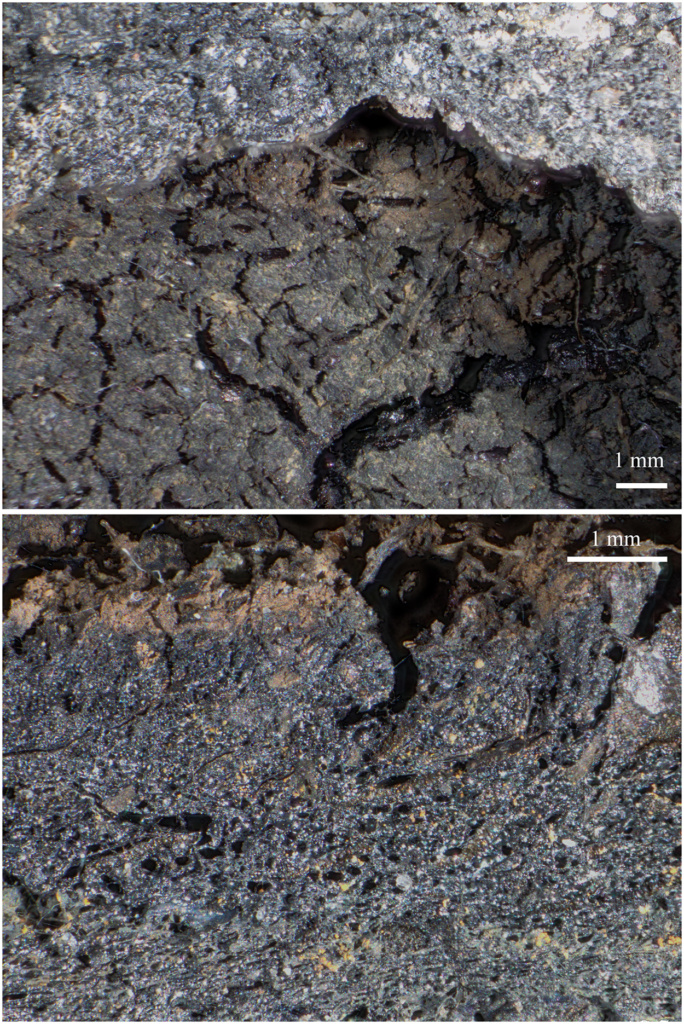

Die spezifische Bakterien-Zusammensetzung im Mund, das Mundbiom, hängt eng damit zusammen, wie wir uns ernähren. Sie erhält sich über Jahrtausende z. B. im Zahnstein oder in den „Kaugummis“ aus Birkenpech, die wir in Pfahlbauten gelegentlich finden. Und wenn im Mundbiom das Molke-Protein ß-Lactoglobulin nachgewiesen wird, ist dies ein direkter Beleg, dass der entsprechende Mensch Frischmilch im Mund hatte – und man kann sogar sagen von welcher Tierart. Es gibt erst wenige Untersuchungen dazu, aber die ältesten Belege stammen aus der Bronzezeit. Dass heute in Europa so viele Erwachsene laktosetolerant sind, kann man direkt auf eine jahrtausendealte Tradition von Milchnutzung zurückführen. Zahnstein- und Kaugummi-Studien werden unser Wissen über prähistorische Ernährung in den nächsten Jahren stark erweitern und verändern – auch für die Pfahlbau-Zeiten.

Wenn du also der Forschung einen Gefallen tun willst, dann lass ein bisschen Zahnstein dran oder hebe deine alten Kaugummis auf. Und wenn du dein Mundbiom aktivieren willst und Milch verträgst, dann experimentiere mit Milchprodukten und den Bakterien in deiner Küche.