Freitag ist Fischtag. Das ist bis heute so in vielen Haushalten auf der ganzen Welt. Dieser Brauch geht auf die christliche Tradition zurück, nach der man freitags des Karfreitags gedenkt, an dem Jesus gestorben ist. Auch bei den Pfahlbauer*innen stand Fisch sehr häufig auf dem Speiseplan. Mit Religion hatte dies wohl nichts zu tun, denn die wichtige Proteinquelle lebte ja quasi vor der Haustüre, standen die Pfahlbauten doch direkt am Wasser. So verwundert es nicht, dass Forscher*innen in den Siedlungsschichten eine Vielzahl von Fischknochen und bei besonders guten Erhaltungsbedingungen sogar Schuppen und Flossenstrahlen gefunden haben.

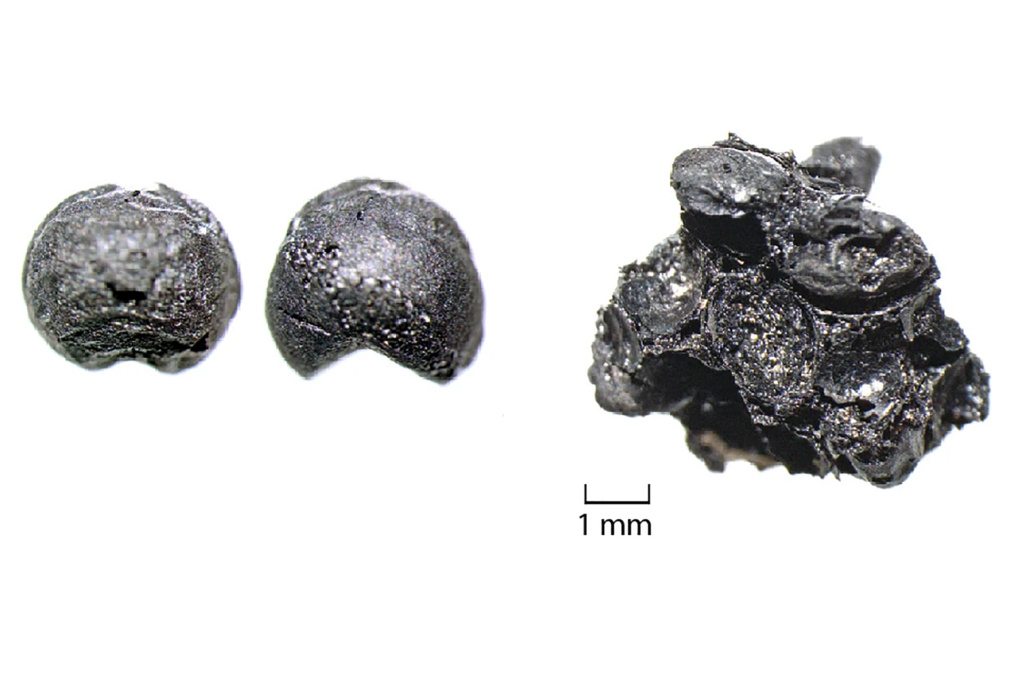

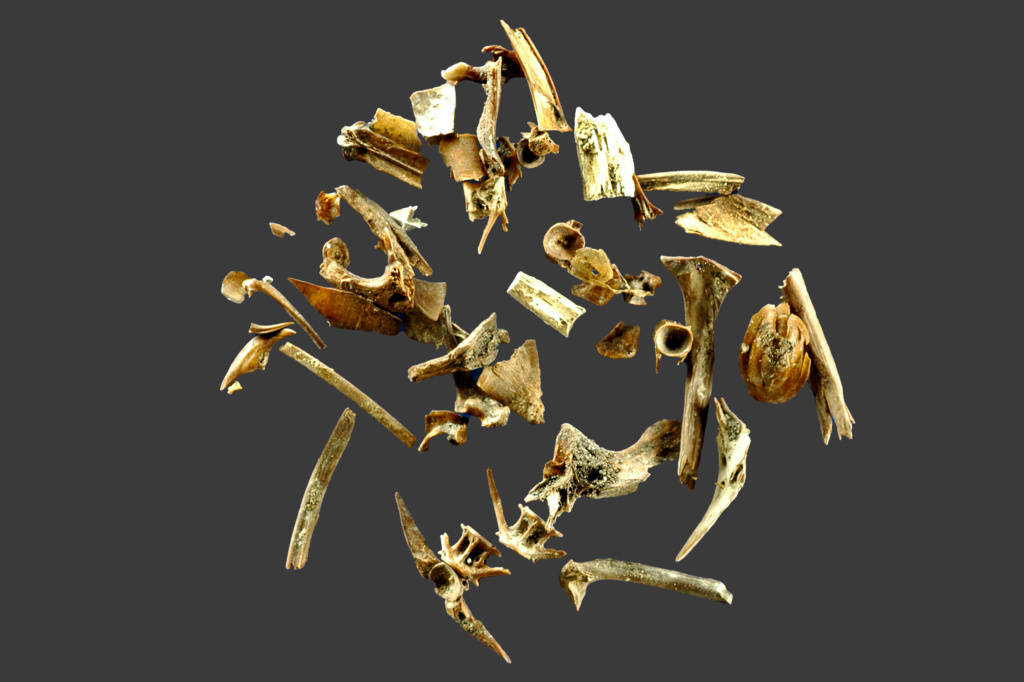

Ausschlaggebend ist dabei nicht nur die Feuchtbodenerhaltung, sondern auch eine geringe mechanische Bewegung der Reste. Und: Mit blossem Auge sind die dünnen Gräten und kleinen Wirbelknöchelchen kaum zu erkennen. Um sie in grösseren Mengen zu finden, muss man Erdproben mit einem feinen Wasserstrahl durch Siebe spülen und die Fischreste dann sorgfältig auslesen. Bei der Auswertung sind die Auffindungschancen zu berücksichtigen: Knochen von sehr grossen Hechten und selten auch Welsen von Körperlängen bis 2 m werden von geschulten Ausgräber*innen schon während der Grabung entdeckt. Sie sind also tendenziell übervertreten. In den Siebresten dominieren kleine Fische von etwa 10 cm Körpergrösse.

Auf die richtige Fangmethode kommt’s an

Fische muss man aber zuerst einmal fangen, bevor sie im Topf oder auf dem Feuer der Pfahlbauer-Köch*innen landen. Gefundene Fischfanggeräte zeigen: Die Pfahlbauer*innen beherrschten verschiedene Fangtechniken. Angelhaken sind auf den ersten Blick zu erkennen: Sie sehen aus wie heute, sind aber in der Steinzeit aus Knochen oder Lamellen von Eberzähnen und ab der Bronzezeit auch aus Bronze hergestellt. Schwieriger zu interpretieren sind die sogenannten Stabangeln: Die beidseitig zugespitzten Knochen sehen auf den ersten Blick eher unscheinbar aus. An diesen befestigten die Pfahlbauer*innen wohl kleine Köderfische, um damit grössere Raubfische wie Hechte zu fangen. Auch Harpunen oder Speere waren für die Jagd auf grössere Fische geeignet. Sorgfältig aus Geweih geschnitzte Harpunen mit ein- oder sogar beidseitigen Widerhaken bleiben aber seltene Funde.

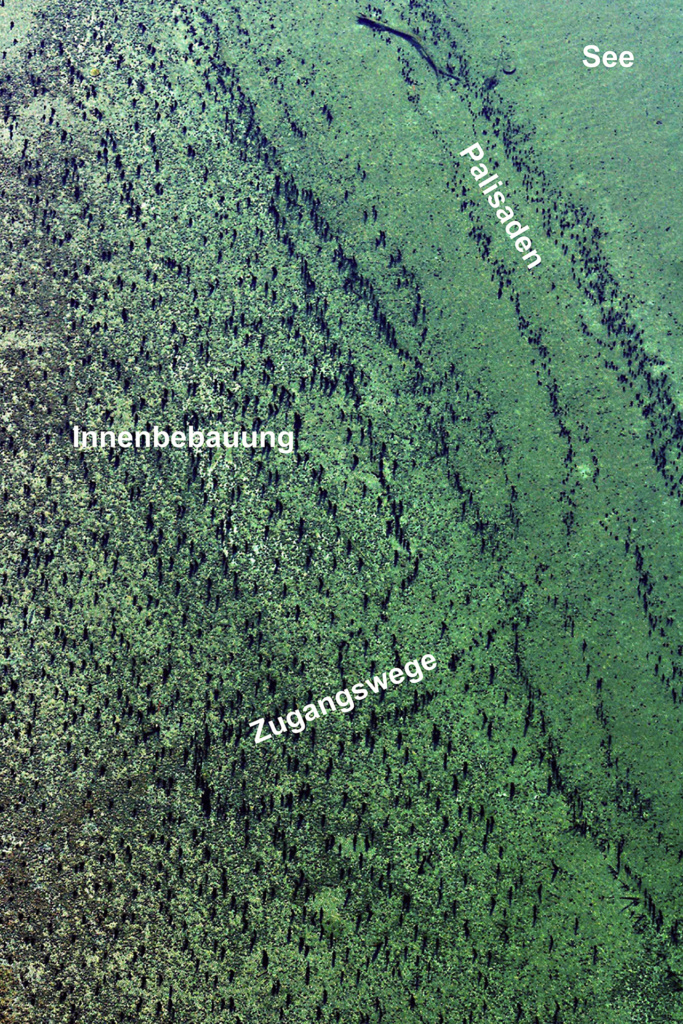

Häufig sind dagegen flache Steine mit beidseitigen Kerben. Dabei handelt es sich um Netzsenker, also Beschwersteine für Stellnetze. Auch Scherben von kaputten Gefässen wurden für diesen Zweck recycelt. Davon gibt es Hunderte aus den Fundstellen am Federsee. Schwimmer aus Borke sorgten dafür, dass die Netze senkrecht im Wasser standen und sich Fische darin verfangen konnten. Wie heute wurden Stellnetze also längere Zeit, z. B. über Nacht, im Wasser gelassen und dann erst eingeholt. Das konnte man im flachen Wasser direkt vor der Siedlung machen – ohne grösseren Aufwand und praktisch nebenbei. Dagegen ist die Fischerei auf dem offenen See vom Boot aus mit Schlepp- oder Wurfnetz aufwändiger und erfordert je nachdem sogar mehrere Boote.

Handtasche oder Fischernetz?

Fischernetze zu erkennen, ist eine Geschichte für sich. Textilien haben sich in den Pfahlbausiedlungen zwar regelmässig erhalten, meistens handelt es sich aber um sehr kleine Fragmente, wie z. B. netzähnliche Geflechte aus Pflanzenfasern. Solche Netze können unterschiedliche Zwecke gehabt haben: Sie eignen sich auch zum Transport von Laubheu, zum Aufhängen von Tongefässen mit verderblichen Gütern oder als Handtasche. Sehr selten werden sie mit eindeutigen Indizien gefunden, etwa mit angebundenen Netzsenkern oder -schwimmern – in diesem Fall ist die Interpretation als Fischernetz eindeutig. Solche Netzfragmente zeigen, dass die Maschenweite bereits zur Pfahlbauzeit ein Thema war, denn je kleiner die Maschen, desto kleiner und wahrscheinlich jünger sind die Fische, die man fängt. Und desto eher besteht die Gefahr, die Bestände durch Abfischen des Nachwuchses nachhaltig zu schädigen. Jungsteinzeitliche Netze haben Maschenweiten von 20–40 mm, was neuzeitlichen Reglementierungen entspricht.

Auch Fragmente von trichterförmigen Holzreusen wurden gefunden, ähnlich wie sie im Bodensee noch immer für den Fang von Grundfischen wie der Trüsche eingesetzt werden.

Hechtzucht à la Pfahlbauer

Speiseabfälle und Fanggeräte belegen, dass in den Pfahlbausiedlungen und im Verlauf der Zeit verschiedene Fischarten unterschiedlich häufig auf den Tisch kamen. Meistens dominieren jedoch Arten, die sich bevorzugt nahe am Ufer aufhalten wie Egli, Hecht und Karpfenartige (Rotaugen, Rotfedern, Schleien). Die Pfahlbauer*innen waren also vor allem Flachwasserfischer!

Die Fischreste geben uns ausserdem Hinweise auf die Wasserqualität. In den früheren neolithischen Siedlungen um Zürich kamen häufig Flussbarsche auf den Tisch. Ein paar hundert Jahre später war Hecht der beliebteste Speisefisch. Das dürfte in direktem Zusammenhang mit der intensiven Besiedlung am Ufer stehen. Der über Jahrhunderte ins Wasser gelangte Müll und Viehmist beförderten den Wuchs der Röhrichtgürtel, wo sich der Hecht am liebsten aufhält. So nebenbei betrieben die Pfahlbauer*innen also schon (unabsichtlich) Hechtzucht.

Geduld bringt Felchen

Heute wie damals gilt es, die günstige Jahreszeit abzuwarten – nicht nur, um Laich- und Aufzuchtzeiten der Fische zu respektieren und die Bestände zu schonen. Will man satt werden, lohnt es sich auch zu überlegen, wann man die Fische wo fängt. Felchen zum Beispiel bevorzugen eher uferferne Lebensräume. In diesem Gewässer fängt man sie am besten mit von mehreren Booten aus bedienten Zugnetzen. Wassergesättigte, schwere Netze aus Bast oder Lein in Einbäume zu ziehen, kann allerdings ein lebensgefährliches Unterfangen sein. Idealerweise fängt man die Felchen gegen Jahresende, wenn sie zum Laichen in flachere Gewässer wie den Seerhein zwischen Ober- und Untersee wandern und sich vermehrt an der Wasseroberfläche aufhalten. Und tatsächlich sind in den Pfahlbaufundstellen 30 bis 40 cm grosse Felchen belegt, was für den Fang „laichreifer“ Tiere spricht. Nur die Frage, ob die Pfahlbauer*innen auch Felchenrogen genossen haben, muss aus Erhaltungsgründen unbeantwortet bleiben. Bodenseekaviar gilt heute noch als äusserst rare Delikatesse – für Bestellungen werden sogar Wartelisten geführt.

Archäofacts

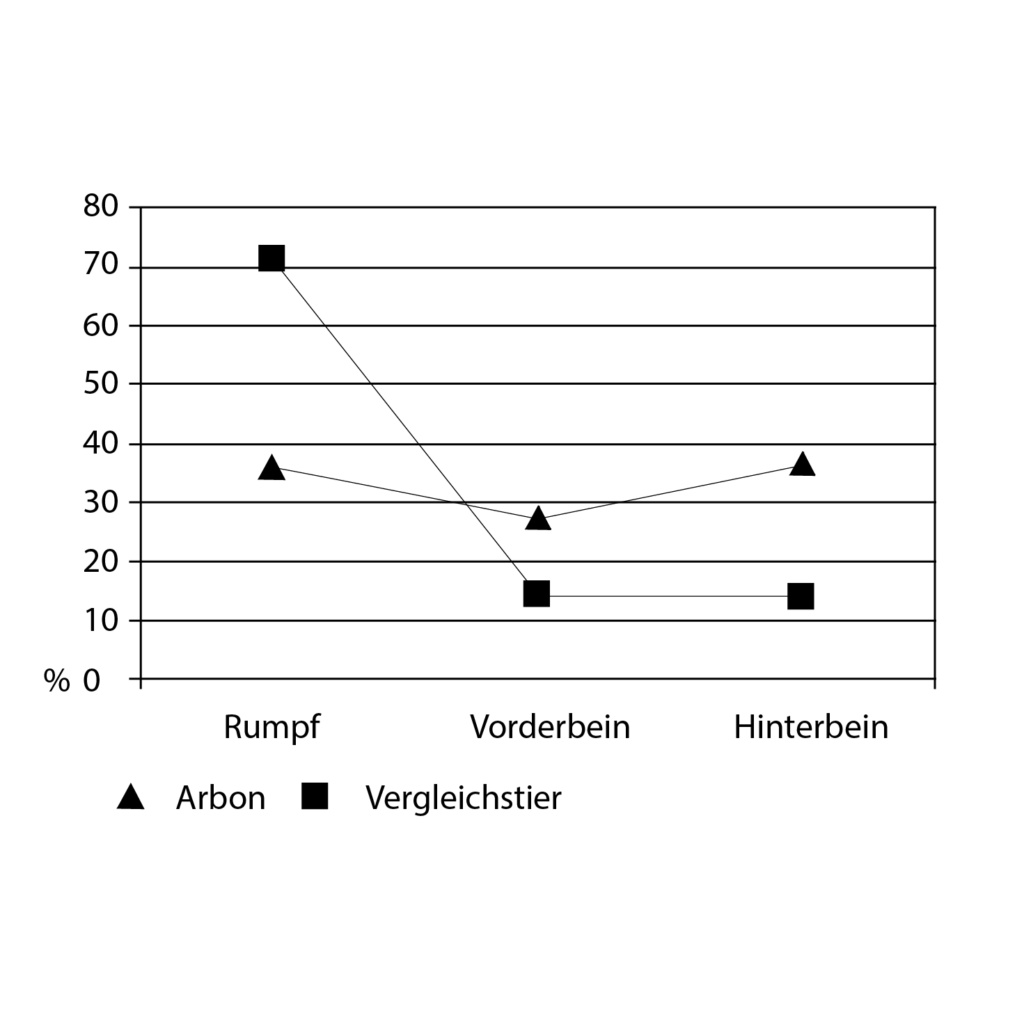

Hüster-Plogmann, H./Schibler, J. (1997) Archäozoologie. In: J. Schibler et al. (Hrsg). Ökonomie und Ökologie neolithischer und bronzezeitlicher Ufersiedlungen am Zürichsee. Ergebnisse der Ausgrabungen Mozartstrasse, Kanalisationssanierung Seefeld, AKAD/Pressehaus und Mythenschloss in Zürich (Zürich und Egg), 40-121.

Hüster Plogmann, H. (2004) Fischfang und Kleintierbeute. Ergebnisse der Untersuchung von Tierresten aus den Schlämmproben. In: S. Jacomet/U. Leuzinger/J. Schibler. Die jungsteinzeitliche Seeufersiedlung Arbon Bleiche 3. Umwelt und Wirtschaft (Frauenfeld) 253-276. Link