Weihnachten steht vor der Tür und damit eine Zeit des zelebrierten Überflusses: Viel Essen, ein Haufen Geschenke, die ganze Verwandtschaft, Dekoration, wohin das Auge blickt … Und zu Neujahr der Vorsatz, die angegessenen Kilos mit viel Sport wieder loszuwerden.

Weihnachten kannten die Pfahlbauer*innen noch nicht – Feste, bei denen man sich die Bäuche vollschlug, aber ziemlich sicher schon. Auf die Idee, danach im Wald herumzurennen, Baumstämme zu stemmen oder planlos auf dem See hin- und herzurudern, kamen sie bestimmt nicht. Denn in der Jungsteinzeit und Bronzezeit gab es auch das Gegenteil von Überfluss: den Mangel, die Entbehrung, den Hunger. Interessanterweise ist der Überfluss archäologisch sehr viel schlechter nachzuweisen als der Mangel.

Linien im Knochen verraten Wachstum

Mangelernährung schlägt sich in den Knochen nieder. Nur im Röntgenbild sind die sogenannten Harris-Linien in der Wachstumszone der Arm- und Beinknochen sichtbar. Sie sind ein deutliches Zeichen von Phasen mit zu wenig oder einseitiger Ernährung oder einem Wachstumsstillstand durch eine Krankheit. Je mehr von diesen Linien in einem Knochen vorliegen, desto häufiger geriet das Wachstum des betreffenden Individuums ins Stocken. Von blossem Auge zu erkennen ist eine Knochenveränderung im Bereich der Augenhöhlen, die Cribra orbitalia. Bei starker Blutarmut, die anhaltenden Durchfall oder Mangelernährung als Ursache haben kann, wird der Knochen porös. Untersuchungen an Skeletten aus der Westschweiz zeigten bei sage und schreibe 87.5 % der Kinder diese krankhafte Veränderung. Wer eine solch entbehrungsreiche Kindheit überlebte, war als Erwachsene*r deutlich kleiner als die Zeitgenoss*innen – auch das eine Folge von schlechter Ernährung.

Rund ist schön

Ein zu niedriger BMI dürfte bei den Pfahlbauer*innen deshalb eher die Regel als die Ausnahme gewesen sein. Aber gab es auch übergewichtige Menschen? Fettpolster hinterlassen keine bleibenden Spuren am Skelett, also müssen wir nach anderen Hinweisen suchen. Bei den Menschen der Altsteinzeit finden wir sie: Die berühmten Venusfiguren. Geschnitzte Frauenstatuetten aus Stein, Knochen, Elfenbein oder Ton. Sie haben ausladende Hintern, Speckröllchen um die Hüften, grosse Brüste und keinen oder nur einen kleinen Kopf. Auch über letzteres Merkmal kann man sich den Kopf zerbrechen, Forscher*innen diskutieren aber vor allem die betont üppigen, weiblichen Formen. Einige sehen darin Fruchtbarkeitssymbole, andere eher Idealbilder gut genährter Frauen. So oder so weisen sie auf einen realen oder fiktiven Überfluss hin. Das nomadische Leben in der Altsteinzeit, am Ende der Eiszeit, erscheint uns heute entbehrungsreich. Dennoch muss es offenbar auch sehr gut genährte Frauen gegeben haben. Die Sesshaftigkeit, die mit der Jungsteinzeit ab 5500 v. Chr. kam, erscheint uns dahingegen viel bequemer. Tatsächlich mussten mussten die Menschen ab dann aber sehr viel mehr Zeit für die Nahrungsgewinnung aufwenden und härter dafür arbeiten. Sie ernährten sich zudem einseitiger und waren im Schnitt kleiner als die Jäger*innen und Sammler*innen.

(Un)vorteilhafte Wollröcke

Aus der Zeit der Pfahlbauer*innen gibt es nur ganz wenige Menschendarstellungen. Stelen, grosse Steinskulpturen, die vor 6’000 Jahren bei Gräbern aufgestellt wurden, lassen kaum Rückschlüsse auf Körperformen zu. Oben schmal, unten immer breiter werdend, bei Männer- wie Frauenskulpturen: Die Figur war scheinbar unwichtig. Grösseres Augenmerk lag auf Accessoires wie gemusterten Kleidern, Gürteln und prunkvollen Kupferdolchen und -äxten. Aber auch Kleider können Hinweise auf die Körperform, oder zumindest dessen Ideal geben. In der nordischen Bronzezeit gibt es z. B. in Dänemark Funde von Kleidern, die aus heutiger Sicht eher unvorteilhaft geschnitten sind: In den Gräbern von Frauen fand man Röcke aus Wollstoff mit einem Umfang von bis zu vier Metern. In zahlreiche Falten gelegt und von einem Gürtel zusammengehalten, betonen sie selbst die Hüften graziler Personen. Ob tatsächlich diese Absicht dahinterstand, der Stoff einfach nur eine wärmende Funktion hatte oder wir völlig im Dunkeln tappen mit unseren Deutungen, bleibt ungewiss. Ebenfalls unbekannt ist, wie die Kleidung in unseren Breitengraden aussah, denn in unseren Böden erhalten sich nur kleine Stofffetzen aus Leinen und keine Wolle. Erst nach der Zeit der Pfahlbauer*innen kam in unseren Breitengraden die Mode auf, reich verzierte Gürtel aus Bronzeblech zu tragen. Sie betonten die Taille und die war zumindest im Fall einer Frau von Eggersberg (D) stattlich: Der Metallgürtel mass 1.31 cm.

Hirschfilet wurde immer kleiner

Nicht nur die Knochen von Menschen geben uns Hinweise auf magere Zeiten, indirekte Anzeiger sind auch Tierknochen. In der Jungsteinzeit erstreckten sich in unserer Gegend noch unendliche Wälder. Ein Paradies für Wildtiere, und für Jäger*innen ein scheinbar unerschöpflicher Vorrat an Frischfleisch – könnte man denken. Und trotzdem haben es die Pfahlbauer*innen geschafft, die Wildtierpopulation merklich zu dezimieren. Der Rothirsch war die wichtigste Jagdbeute. Neben Fleisch lieferte er das begehrte Geweih als Rohmaterial für Werkzeuge und Alltagsgegenstände. Die Jäger*innen hatten es deshalb vor allem auf kräftige, ausgewachsene, männliche Hirsche abgesehen. Um die Mitte des 4. Jahrtausends jagte man in der Gegend der heutigen Stadt Zürich plötzlich mehr Hirsche, wie ein Anstieg von Hirschknochen aus den Pfahlbausiedlungen zeigt. Gleichzeitig findet man aus diesem Zeitabschnitt weniger Getreidereste und der Anteil an Wildpflanzen unter den Funden nimmt zu. Offensichtlich mussten die Pfahlbauer*innen zu dieser Zeit wegen Missernten auf Wildpflanzen und Wildfleisch ausweichen. Die vermehrte Jagd wiederum hatte zur Folge, dass der Hirschbestand sank und man zunehmend auch junge, schmächtigere Tiere erlegte. Diese lieferten nicht nur weniger Fleisch, auch das kleinere Geweih war nicht brauchbar als “Puffer” für die Steinbeile. Um den Schlag beim Holzhacken abzufedern, setzte man nämlich die Steinbeile in ein sogenanntes “Zwischenfutter” aus Hirschgeweih ein, welches in den Holzgriff eingelassen war. Aus Rohstoffmangel hat man in der Folge die Steinbeile ohne Zwischenfutter geschäftet, wodurch sie häufiger zu Bruch gingen.

Diesen Dominoeffekt konnten Archäolog*innen aus den Funden der Pfahlbauten um den unteren Zürichsee herauslesen. Doch nicht nur hier, auch am Bodensee, Bielersee und Zugersee nimmt zur gleichen Zeit die Hirschjagd zu. Auslöser dafür war eine Klimaschwankung mit mehr Niederschlägen und kälteren Temperaturen im Sommer, wodurch das fragile System der Nahrungsversorgung ins Schwanken geriet und wohl so mancher Magen leer blieb.

Ein Urwald im Schweizer Mittelland

Es braucht schon sehr viel Vorstellungskraft, um sich das heute dicht besiedelte Schweizer Mittelland als Urwald vorzustellen. Genau dieses Bild bot sich den Pfahlbauern vor 6000 Jahren: Dichte und dunkle Buchen-Tannenwälder prägten die Landschaft. Doch je länger je mehr griffen die Menschen in dieses System ein. Sie schlugen Holz – bevorzugt Eichen – für ihre Häuser. Durch Brandrodung öffneten sie den Wald und gewannen dadurch mit Holzkohle und Asche gedüngte Ackerflächen. Selbst auf mageren Böden konnten sie auf diese Weise während ein bis drei Jahren eine reiche Ernte einfahren. Dann war der Boden ausgelaugt. Der Wald regenerierte sich, es wuchsen zunächst Erdbeeren, Brombeeren, Haselsträucher und Wildäpfel, die eine üppige Beeren- Nuss- und Fruchternte garantierten.

Unzählige Schalen von geknackten Haselnüssen in Siedlungsschichten zeigen, dass Haselnüsse ein wichtiger Bestandteil der Ernährung waren. Schätzungen zufolge sammelten die Menschen 50 Kilogramm Haselnüsse pro Haus und Jahr. Zum Vergleich: Normale Packungen im Supermarkt enthalten meist 100 bis 200 Gramm. Auf einer Ausgrabung in Süddeutschland bei Hornstaad am Bodensee lag über einer Brandschicht gar eine dicke Schicht unverkohlter, geknackter Haselnüsse. Was war geschehen? Im Jahr 3910 v. Chr. brannten einige Häuser mitsamt Wintervorrat ab. Das Ende? Nein, das Dorf wurde wieder aufgebaut. Offenbar überlebten die Bewohner und ernährten sich in Ermangelung von Getreidevorräten hauptsächlich von Haselnüssen. Überfluss und Mangel können somit auch relativ sein.

Katastrophen wie diese, gab es immer wieder. Dorfbrände, Überschwemmungen, Unwetter, Klimaschwankungen, Missernten, Schädlinge oder Schäden durch Wild gehörten zum Alltag. Doch die Pfahlbauer*innen wussten sich zu helfen. Neben grossen Mengen Haselnüssen finden Archäolog*innen immer wieder Anhäufungen von Gänsefusssamen (Chenopodium album). In historischer Zeit gab man gemahlene Samen dieses «Unkrauts» in Notzeiten dem Brotteig zu. Not macht bekanntlich erfinderisch, und so wurde Mehl auch mit Moos, Stroh, Heu, Sauerampfersamen, Rinde oder Eicheln gestreckt. Eicheln assen die Pfahlbauer*innen ebenfalls. Ob sie dies aber nur in Notzeiten taten oder Gänsefuss und Eicheln zum normalen Menüplan gehörten, wissen wir nicht. Rindenbrote jedenfalls isst man noch heute in Skandinavien freiwillig und ohne Not, denn es schmeckt lecker und enthält viele Vitamine.

Holz weg, Pfahlbauer*innen weg

Das Landwirtschaftsmodell der Pfahlbauer*innen hatte auch seine Schattenseiten. Zwar gab es mehr lichte Flächen mit Sträuchern, doch gutes Bauholz wurde nach einigen Jahrzehnten im Umfeld einer Siedlung Mangelware. Aus immer weiterer Entfernung musste man das Baumaterial, d. h. Eichenstämme, herholen und irgendwann auf weniger geeignete Holzarten ausweichen. Die Sipplinger Bucht am Bodensee ist ein anschauliches Beispiel dafür: Die Zeit, während der die Ackerflächen regenerieren konnten, verkürzte sich, der Bedarf nach Holz stieg jedoch. Gründe dafür waren Bevölkerungswachstum und eine stärker auf Transport und Verteidigung ausgelegte Infrastruktur. In der letzten Besiedlungsphase um 2400 v.Chr. gab es nicht mehr ausreichend Holz in Siedlungsnähe und die Menschen verliessen die Bucht.

Ein weiterer Grund, ein Dorf zu verlassen, war verschmutztes Wasser. Abwasserleitungen und Kläranlagen gab es noch keine. Haushaltabfälle und Kot landeten in unmittelbarer Nähe der Häuser auf dem Boden oder im Wasser: ein Paradies für Keime und Parasiten. Zumindest diese gab es im Überfluss. Parasitenbefall hingegen führte bei den Menschen zu Mangelernährung. So war das Leben.

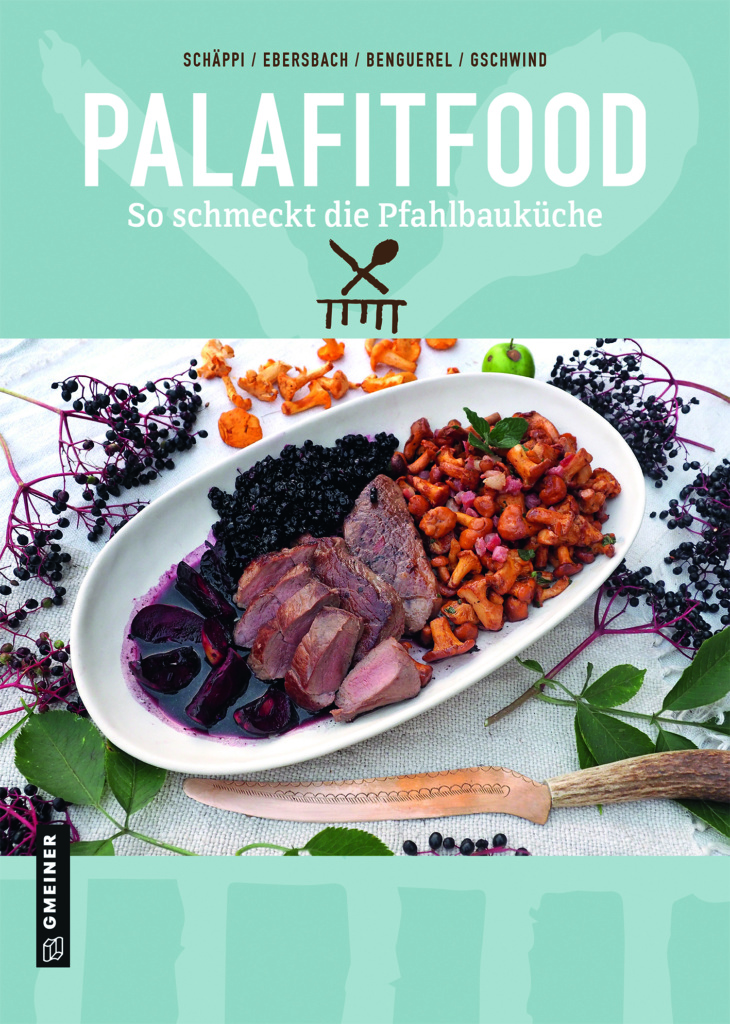

Vor diesem Hintergrund bekommt ein Festessen wie wir es bald zu Weihnachten servieren, eine ungleich viel höhere Bedeutung. Was für eine Freude muss es gewesen sein, essen zu können, bis man satt ist, einen vollen Magen zu haben und den Moment des Überflusses zu geniessen, bevor unabwendbar wieder Zeiten des Mangels folgten. Geniesst deshalb den Moment, feiert das Fest und nehmt euch für Neujahr vor, mehr Haselnüsse zu essen und frisches Leitungswasser zu trinken.

Archäofacts

Abegg, C., Desideri, J., Dutour, O. et al. (2021) More than the sum of their parts : reconstituting the paleopathological profile of the individual and commingled Neolithic populations of Western Switzerland. Archaeol Anthropol Sci 13, 59.

DOI: doi.org/10.1007/s12520-021-01278-4

Schibler, J., Jacomet, S., Hüster-Plogmann et al. (1997) Economic crash in the 37th and 36th centuries cal. BC in neolithic lake shore sites in Switzerland. Anthropozoologica 1997, 25, 26, 553-570.

Experimente zum jungsteinzeitlichen Feldbau: Forchtenbergprojekt